前言

之前学过用Django来写后端,整体来说还算好用,但是还是花了好几天,Django的用法以及配套的DRF。

写了一个简单的项目后,几乎是再也没拿起过这个框架。

其中一个原因是这个框架太重了,有点java里面springboot的那种感觉,就是写一个demo需要配置一大堆东西,就感觉心累。

于是乎去找几个新的,更先进的框架。

列表

fastapi

之前面试过一家公司,说他们后端用的fastapi。

其实稳妥来说用这个没啥问题,足够热门足够轻量。

但是我就是喜欢搞点新的东西,而fastapi出现得很早,算不上先进。

Litestar

litestar-org/litestar: Light, flexible and extensible ASGI framework | Built to scale

Litestar被称为进化版的fastapi

整体来说没遇上什么大问题。

就是这个litestar run,默认是运行当前目录的app.py,而使用uv init创建的项目,主程序入口是main.py,让人产生了一些困惑。

另外就是这个route_handlers让人感觉有些蠢,不够简洁。

也没有自动推断,写python还必须声明返回值,不写就不让运行,于是还是觉得蠢。

Robyn[不推荐]

纯纯冲击波,request.files对象是个类字典对象,然而里面的键名是文件名,而不是字段名,不是哥们谁家文件上传能约定死文件名的?

性能在python web框架中是一个伪需求,高性能固然很好,但是牺牲开发效率得不偿失,解析表单都要手写那纯恶心人了。

sparckles/Robyn: Robyn is a Super Fast Async Python Web Framework with a Rust runtime.

这个是最有槽点的,容我娓娓道来。

-

创建项目

shelluv init xxx uv add robyn

到这其实就出问题了,首先需要rust环境,于是在windows上,需要安装rustup工具链。

winget install --id Rustlang.Rustup

我没记错的话,rust构建还依赖于c++构建工具,因此在windows上需要安装微软的Build tools。

这些还好接受,之前尝试tauri的时候有被恶心过。

于是跟着官方文档,开始第一个demo应用。

from robyn import Robyn

app = Robyn(__file__)

@app.get("/")

async def h(request):

return "Hello, world!"

app.start(port=8080)

python -m robyn .\main.py

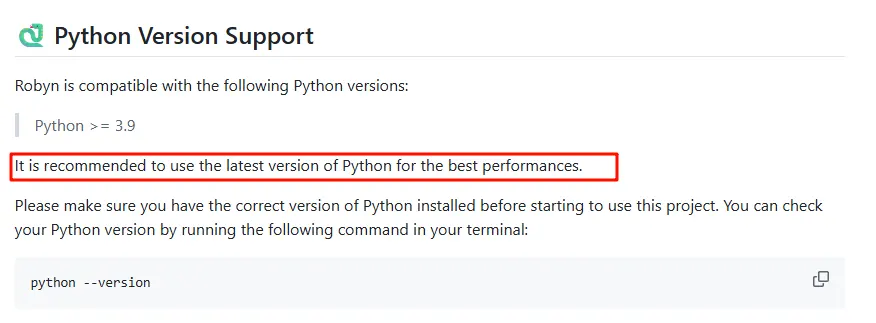

然后还是没跑起来,报错一大段,大致分析了一下,是python版本高了,不兼容。

前段时期,python升级到了3.14版本,具有`πthon`彩蛋。

毕竟是近期更新的,不兼容可以理解,降呗。

uv我也不是特别熟,降级还略麻烦。

# 先尝试

uv venv --python 3.13

# 然后测试版本

python --version

# > 3.14

# 反正没成功,后续在pyproject.toml中删除了指定python版本的字样

# 又删除了.venv目录,再次执行上面的命令,这才更换成功。

# 于是乎我又尝试运行

python -m robyn .\main.py

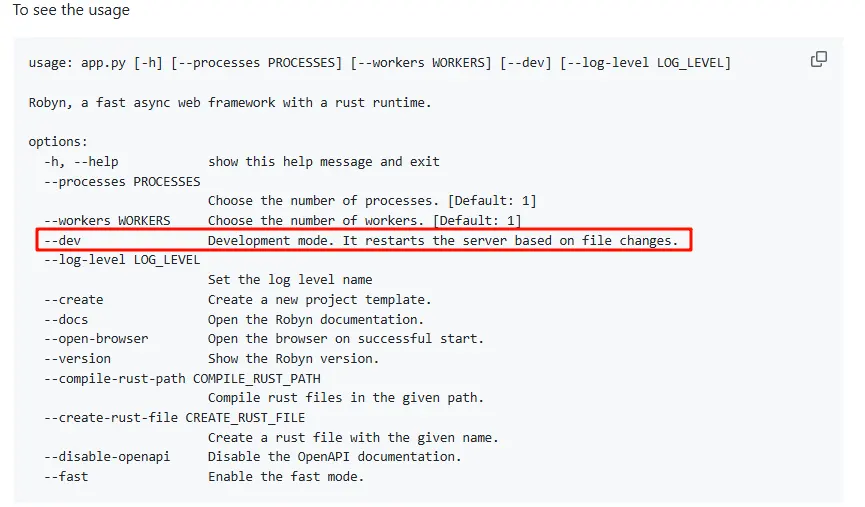

然而默认不是以开发模式运行的,这一点也挺难让人理解,而且文档里面指引也不是开发模式。

这一点就不如前端,人家至少知道要先开发才能部署,甚至有些脚手架默认自动打开浏览器

> 强调这一点的原因是,开发模式具有热重载(在此处是热重启),可以检测代码的更新然后自动重启服务,提升开发效率。

> 强调这一点的原因是,开发模式具有热重载(在此处是热重启),可以检测代码的更新然后自动重启服务,提升开发效率。

ts生态里面HMR秒了。

python -m robyn .\main.py --dev

而且前面没提这个robyn文档里面的运行命令参数也是执行不了。

shell> (other) PS D:\code\other> python .\main.py --dev > Dev mode is not supported in the python wrapper. Please use the Robyn CLI. e.g. python3 -m robyn app.py --dev

然后自然也是出问题了。这次没看懂什么意思,直接扔给AI了,于是乎人家说,watchdog(掌管热重启功能的模块)不适配当前python版本。也是非常woc。

最终换到的3.12版本,也是成功运行了。

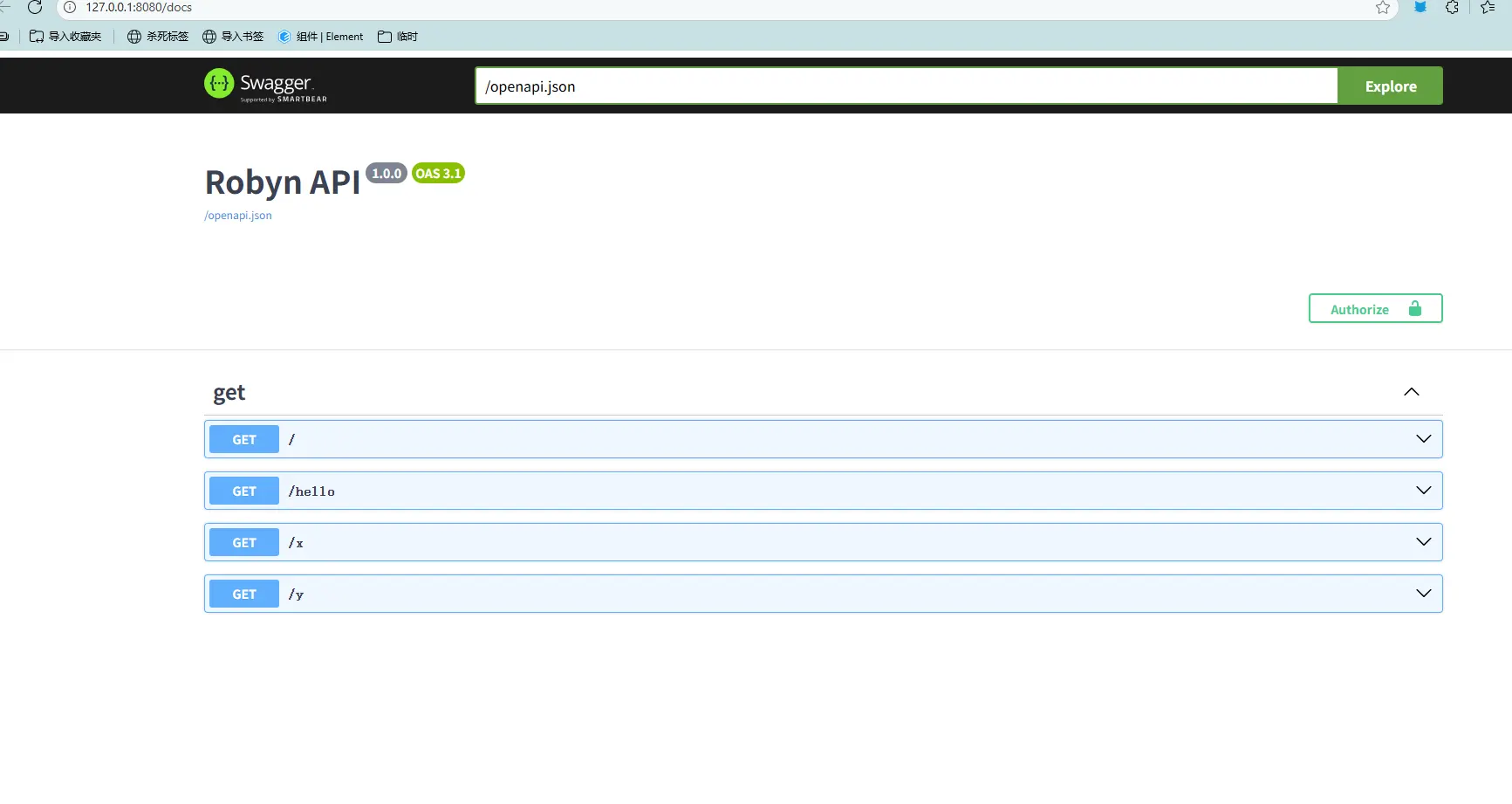

别的没啥可说的,自带一个docs,还不错。

文档也是非常搞笑,推荐你使用最新版本。

starlette

fastapi框架,基于starlette,假如要用这玩意,干脆直接用fastapi得了。

Sanic[不推荐]

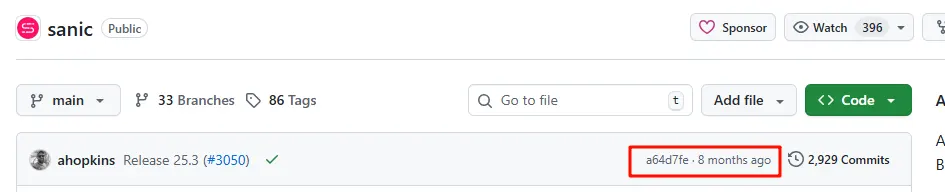

已经有八个月没有更新过,这对于一个框架来说简直匪夷所思。

已经有八个月没有更新过,这对于一个框架来说简直匪夷所思。

--dev无法开启开发者模式,本地docs文档引用人家的cdn,结果地址不能用。

Django[不推荐]

Django是一个重型框架,需要学习框架本身以及DRF。

如果使用重型框架,我认为不如直接使用Java Springboot。

推荐

除了Robyn,其他的都可以用,看喜欢哪一个。

性能上LiteStar很好,生态上fastapi无敌,在开源社区经常能看到fastapi写的项目。

至于Sanic,性能也还不错,我对他的文档有莫名的好感。

python吐槽

前面都在说web框架,标题上的吐槽python呢?

我不知道我以前是为什么能忍受python的。

python的包管理工具,即使是uv,也完全不够好用,在我看来完全比不上pnpm之类。

python的第三方包里面有不少包并不是纯python的,假如接触过某些开源项目,想把他跑起来,多少有些费劲。

以llamafactory为例,你想把这玩意跑起来并不简单。

当时我为了追求先进的包管理工具,强行使用uv去跑这个项目,结果就是搞半天搞不出来。

于是乎后面换了conda,情况好了很多。(就是因为conda并不是纯python的包管理工具,而且conda有预编译包,省很多事)。

然而在windows上,搞这玩意依旧恶心,因为有某个依赖对windows支持不太好,甚至很多教程是在WSL里面去跑项目。

我自然是不服气,花了很多时间搞这玩意。

-

糟糕的跨平台,语言跨平台,我的包不跨平台,windows能跑的应用,我放到Linux上不能跑,需要换其他包。

这一点rust也是,rust要跨平台需要到目标平台上编译,因此就有了使用github actions来构建多平台包的用法。然而那个actions已经被标记为归档,不再更新,只是恰好还能使用。

与此相比,go语言跨平台真是爽,我在windows x86上成功编译出linux arm64的二进制可执行文件,并在安卓手机的Termux终端环境下执行

-

混乱的包管理。nodejs发展到现在,包管理器有不少,npm、yarn、pnpm、bun。

然而在python里面,包管理乃至项目管理工具有一大堆。

除了uv,目前还有几个新兴的管理工具,比如PDM。

-

历史遗留问题

比较反直觉的是,Python是一个非常古老的编程语言。

Python比Java出现得更早。(即使有很大一部分观点认为应当将python3划为新的语言,这就纯扯皮,那Java 21和Java 8差别也大了去了)

这方面细化有很多可说,比如第三方包对异步的支持、python新版本的破坏性更新。

有不少项目甚至指明了需要使用哪个python版本来运行。

解决python依赖冲突和解决Linux环境依赖冲突有的一拼。

还有就是类型标注,typescript发展得很早,而且vscode和typescript都是微软开发的,推广起来非常轻松,到现在js已经完全是ts的形状了。然而python的第三方包不管你这那的,有标注算你先进,没标注你也不能拿我怎么样(总之就是质量层次不齐)。

而且类型推断完全一坨,完全比不上ts(有个好爹就是不一样)。

沟槽的缩进

饺子醋这一块。

缩进在某些层面很好,它以最简洁的方式来提供信息(在很多语言中,缩进不具有意义,然而在python中具有,这使得python更加简洁)。

然而,缩进妨碍我粘贴代码了。

这自然不是我第一次发现它对粘贴代码的影响,我也不知道我怎么忍下来的。

复制一段代码然后粘贴到方法里面,按下格式化按键。

我一直崇尚简洁,于是乎在试用vscode insiders时,我使用了insider的配置(空的)。

我一直崇尚简洁,于是乎在试用vscode insiders时,我使用了insider的配置(空的)。 于是在看到这玩意时,第一反应就是很烦(无论是需要点一下安装,还是意识到就算格式化也没有用)。

题外话

其他框架

我还尝试了其他框架,其中最垃圾的就是Kotlin的ktor框架,热重载都载不明白,gradle极其恶心。

C#生态(dotnet rest api)极其繁重,初始化个项目就能劝退。

练习 - 创建 Web API 项目 - Training | Microsoft Learn

php的webman具有相当高的性能,但是不支持windows,php的相关配置也是比较古老,没有开箱即用的体验。

对比下来,其实python也不那么差。python具有极高的简洁性,这一点只有js能与之相比。

quarkus框架具有相当高的性能,支持kotlin,不过这个支持也只是说说而已,文档里面示例全是Java,对我来说Java是一个非常不简洁的语言。(况且Maven和Gradle也是遭罪)

哦对了还有go语言,go语言在web中显得非常不简洁,因为经常会有出现错误的情况,而go语言捕获错误只能使用if,没有try catch,导致代码里面一大堆if err != nil 。而且那个包管理器也是,为了去中心化搞得依赖名称特别长。(go语言可以使用Air,检测代码变化自动构建,实现热重启)

rust是我纯菜不想学。(Axum具有数一数二的性能表现)

图省事我就直接用ts写后端了。

然而ts写腻了,没有新鲜感。

于是乎又捡起python,诶真香。

项目管理工具

在node环境中,npm等包管理器同时承载着项目管理工具的作用。

比如在package.json中,可以自定义scripts,方便一键启动项目。

然而在python中火得一塌糊涂的包管理器 -- uv并不支持自定义脚本。

可以使用PDM,一个现代化的python项目管理工具。

当然,在项目根目录安放自定义脚本也是一种方式,然而这种方式不具备正当性和标准性,没有人能够规范你的脚本的名称。

而且如果使用pwsh,就更不能这么做了。

当然,也可以什么都不做,直接把命令塞在README.md中。

由于你无法确认其他人使用什么包管理工具,这是一种最轻量化的方式。

总结

文章的主要篇幅是一个踩坑记录,最终得出的是一个无用的结果。

无论最终结果是否有益,唯一确信的就是这些尝试拓宽了我的眼界,引起了我的思考,尽管这些东西难登大雅、微不足道。

[那些小众的编程语言 - 摸鱼派](https://fishpi.cn/article/1735655919063)

另外之前还探究过前端测试工具,比如Puppeteer、Playwright、Cypress这些,最终得出的结论是完全没有必要,编写成本还是高,并且引入了不必要的复杂性。除非是专业的测试人员,否则没有必要。